或許這是一件有趣的事,我們已經結婚一年了,但還沒辦婚禮,在慶祝結婚一周年的時候我們到了紐約的David Bouley以茲慶祝,一個星期的情人節被我們遺忘,畢竟,屬於兩個人的節日是今天。

Warren Beatty, Bill Cosby和Woody Allen都是David Bouley在翠貝卡TriBeCa (指的是在Canal Street以南,Broadway和West Street之間的街區)所開餐廳的常客,Bouley除了這間餐廳之外,在附近的街區,從麵包坊、食材店到餐廳都有開設,完整的表現了他的飲食哲學。Zagat Survey,這本美國最具權威性的飲食調查,曾經訪問過七千個受訪者,調查死前最想吃的餐廳,Bouley獲得了高票數的勝利。

就像很多成功大廚的故事一樣,一開始的辛苦、流浪習藝、一些挫折與一些好的指導者與貴人成就了他的事業,大廚Bouley也不例外。出身康乃狄克州,十五歲在Storrs當洗碗工,十九歲搬到Santa Fe之後,遇到了Michel Richard,知名餐廳Citronelle的老闆,跟著他到洛杉磯當學徒,之後到了法國師從Paul Bocuse和 Fredy Girardet,在舊金山的 Vergé遇到合夥人Drew Nieporent一起開始他們在紐約的事業。

然而,事業的發展並不是太順利,合夥的問題、餐廳開了又關、招牌換來換去。廚藝對於Bouley而言似乎不是太大的問題,他永遠在各式各樣的美食評鑑中與美食指南當中獲得壓倒性的好評,然而外在的問題卻始終干擾著他。911世界貿易中心的恐怖襲擊後,鄰近的翠貝卡街道充滿了煙霧和不確定性,附近的餐廳和商店跟世貿大樓一樣,都應聲而倒,廚師David Bouley的餐廳、麵包坊以及食材店也遇到相同的狀況。

Bouley在一次一次挫折之後,在TriBeCa附近建立了他的美食王國,包括重新開幕的Bouley,在原址的一個街區外;帶有克林姆(Klimt)裝潢風格的奧地利菜Danube;隨意而簡單的小餐館Upstairs和食材店Bouley Market。雖然這些餐廳隨著景氣的不振,有時關有時開,像Danube在2008年重新開幕成Secession、Bouley則移到Duane這條街上,目前沒有辦法如九○年Bouley的全盛時期一般,餐廳一位難求,但Bouley的創作力仍然十分旺盛,時值金融大海嘯的高峰,去年他還新開了一間創意的日式料理Brushstroke。

第一次造訪Bouley是兩年前的生日,那時已經驚訝於出色的廚藝,當時是秋天,正要邁入寒冷的冬日時,Bouley也很細心的準備了相關的季節時材。當這次再度造訪Bouley,二月份將進入三月春寒乍暖的季節,菜單換上另外一套完全不同的新衣。我們兩個人點的是五道菜的Tasting Menu,從整體來看,從清爽進入濃厚的味道,前菜的沙拉、生魚片除了本身食材的新鮮外,重點在於廚師所使用的醬料。Bouley在廚藝的創作上近來受到日本料理很大的影響,我的第二道前菜當中以味增為底,加上奶油再打成泡狀的醬料,配上新鮮的煎鮭魚,柔和綿密的醬汁和嫩煎的鮭魚,日式與法式,在味覺上形成了協調的融合。

在主菜上來之前,今天上的湯不是法式的濃湯,而是帶有茶碗蒸感覺的松露螃蟹湯,將松露磨成粉狀,和螃蟹、蛋加以蒸煮,當湯的鍋蓋一掀開,先是松露的香味撲鼻而來,吃著同時具有螃蟹鮮美和松露味道的蟹肉,成功的替接來下濃厚的主菜做準備。今天我點的是神戶風味的燉牛肉,我想Bouley的神戶風味指的是牛肉燉的軟嫩嫩,再佐以紅酒、奶油所完成濃厚的豪華味覺體驗,醬汁雖然濃厚卻不鹹膩,也許Bouley應該考慮將這道菜配上熱騰騰的白飯。

宛如一場馬拉松,在主菜之後則是三道甜點,從帶有香草、花生、牛奶製成的軟綿綿冰淇淋、熱巧克力蛋糕和特濃巧克力冰淇淋的組合到最後廚師為我們送上的周年特別甜點焦糖巧克力,我們今天沒吃早餐就來了,晚餐似乎也不用再吃了。

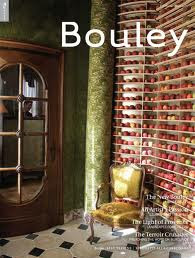

除了餐點的品質、調味手法、烹調方式以外,一個完美的紀念日也要配上美好的用餐環境,從打開Bouley餐廳的大門,不是金碧輝煌、雕梁畫棟的裝潢方式,而是素淨、典雅、自然的溫馨風格,在玄關的架子上,擺著數百顆新鮮的蘋果,先將嗅覺的敏銳度提升之後,再引領顧客們進入用餐的環境,挑高的房間之中配上法式鄉村的油畫,還放上書櫃,有如在鄉村的別墅用餐,感受微涼清爽的風從薰衣草之中吹來。