上一集〈飲食的文化交流:日本人吃麵包的故事〉中我們知道日本人吃麵包不是因為麵包的美味才吃麵包,而是有其政治與文化的因素。

今天要講的是紅豆麵包,不是麵包超人的故事!紅豆麵包的故事是一個失業武士在新時代中創業成功的故事、是日本人透過自己的味覺習慣改變麵包的故事、也是一個文化交流的故事。

失業的武士

經濟不景氣的時代,很多人都找不到工作,或者所學與社會的需求不同,這樣的時代在歷史上經常見到,明治維新前後的日本就是如此。

明治維新了不起的地方不只是引進西方的船堅炮利,而是在此同時有無數的人得放棄以往的職業,重新學習新的事物。以往的武士一夕間都失業了,如何在茫茫然的新時代中找到自己的方向和謀生工具,成為很多失業武士所需要考慮的。這批人如果沒有辦法融入新時代,很容易成為時代前進的絆腳石。

出生紀州家,任職江戶市中警備的木村家,傳到明治維新時,木村安兵衛以往世襲的職位沒有了。好險安兵衛的叔父木村重義任職新政府的「授產所」。「授產所」是甚麼?簡單的說就是職業介紹和訓練所,輔導失業的武士轉職。

新的時代讓很多人失業,但危機就是轉機,同時也提供很多機會。經濟史學者東畑精一在《日本資本主義的形成者》(日本資本主義の形成者)這本書中就提到了明治維新時的下級武士成為開創日本資本主義的重要推手,他們所具備的「冒險心」和「敢行力」為日本開創了新的時代。

木村屋

從木村屋的《木村屋總本店百二十年史》記錄著:「作為日本最早的麵包店開業。」其實日本人接觸麵包比這還早,而且以東京的麵包店來說的話,還有比木村屋更早的店家,但這篇文章不是來質疑木村屋的,而是討論其在飲食文化交流中的重要地位。

木村屋的前身是「文英堂」,開在日本橋附近,雇用長崎出生的梅吉作為麵包師傅,出生長崎的梅吉,曾經跟荷蘭人學習過麵包的做法。

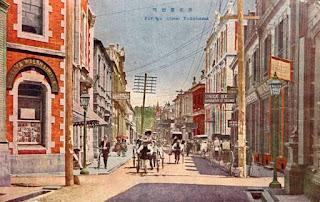

明治時代初期的麵包店主要在橫濱的外國人居留地,其中學習到麵包製作技巧的日本人也加入日本最早製作麵包的行列。

製作麵包很重要的一個環節就是發酵,因為橫濱在明治時代開始釀酒(請看拙文:飲料的文化交流:麒麟啤酒與日本啤酒的誕生),木村屋的師傅採用啤酒酵母發酵。雖然可以發酵,但啤酒一開始在日本製造,花費相當高,取得不易。

飲食的文化交流

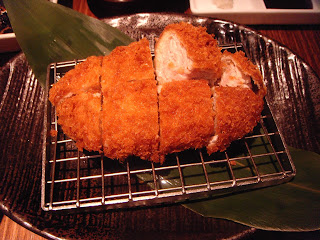

紅豆麵包是和、洋交流的文化產品,是日本人符合自己口味覺習慣所創造出來的新產品。怎麼說呢?

以米食為主的日本人,一開始不知道如何做麵包,他們知道麵包需要發酵,於是從傳統和菓子的酒饅頭中找到發酵的方法。

木村屋在製作麵包時,其實還是把麵包當作甜點,而非主食。從我自己的生活經驗而言,以往在台北生活的時候,經常到山崎麵包選購,後來到巴黎生活一陣子,也經常上麵包店挑選各式的麵包。

我發現台灣吃麵包的習慣多少受到日本人的影響,日本人的麵包是有味道的,像是紅豆麵包;但是外國人的麵包是主食,就像我們的白米飯,沒有調味,一般沾上奶油或者醬汁加以食用。

紅豆麵包的紅豆餡,其實是一種在和菓子中常用的餡料。江戶時代常見的甜點:柏餅、米饅頭和大福都是紅豆餡。

在文化交流的時代中,日本人雖然開始吃起麵包,但是從發酵的方法、餡料都是日本人原有的「和菓子」文化,飲食的文化交流中展現和洋的折衷。

紅豆麵包的「和菓子」傳統還可以從櫻花紅豆麵包看到。「和菓子」十分強調季節感,按照不同時令在菓子的樣式、配色、擺盤都隨著季節而有所差異。春天時,日本常將櫻花摘下,加上鹽或是梅醋製成醃漬品。醃漬完成後會把鹽分去除,可用以泡茶、煮湯、做成飯糰或加入菓子中。

春日除了賞櫻,也能感受櫻花的香氣和味道,櫻花除了可以看、也可以吃。木村屋的紅豆麵包將櫻花的香氣也加入了紅豆麵包,他們所使用的八重櫻是在富士山河口湖附近所收集到的櫻花,由神奈川的關口商店加以醃製。

大為流行的紅豆麵包

木村屋的麵包在明治時期的日本大為流行,從天皇傳播到日本帝國的不同地方。由於木村家與天皇侍從山岡鐵舟的交情,得以獻上紅豆麵包給天皇。根據木村屋的《百二十年史》紀載,明治八年(1875)

四月正好是櫻花盛開的季節,從奈良吉野山上所醃漬的八重櫻,搭配上好的紅豆餡,向天皇奉上紅豆麵包。木村屋後來得到宮內省的「御用達」,即皇室指定的御用聖品。

木村屋除了鎖定金字塔最頂端的客群,也拓展到一般民眾,開始在市街當中宣傳,明治時期除了報紙的廣告成為商業宣傳的手法外,在市街當中的鑼鼓隊(日文稱為チンドン屋,中文有時翻成東西屋)也開始流行,木村屋用鑼鼓隊在大街小巷宣傳,也推出一些廣告歌曲。

從當時留下的《東京流行細見記》中記載:「麵包屋的大將就是木村屋、其次是文明軒;西洋料理的大將是精養軒……」木村屋的行銷策略相當成功,明治中期的東京居民一想到麵包就聯想到木村屋。

東京宣傳與展店成功的木村屋,明治十七年由四代目的儀四郎接任,此時他們的目標是制霸全國的麵包業,剛開始從靜岡這個地方都市開始實驗,逐漸向名古屋、大阪等地開拓,全盛時期從基隆到北海道都有木村屋的店鋪。

木村屋的麵包霸業一直到二次大戰,戰後才有大型的麵包公司與其競爭,像山崎麵包,逐漸地削弱木村屋在日本的市占率。

透過紅豆麵包的歷史可以看到一個時代的轉變、一個失業武士成功的故事,也可以看到一個麵包中所蘊含著西方的麵包與日式的和菓子文化。